ロートアイアンの歴史と文化

ロートアイアンは、人類の鉄の歴史と共に歩んできました。多くの文明や帝国の存亡と、戦争の歴史に歩んできたヨーロッパで、主な発展を遂げたのも頷けます。当初は防御用の設備だったであろうロートアイアンも、いつしかそれが文様の文化と結びつき、華やかな装飾へと昇華しました。

ロートアイアンの歴史と文化

そもそもロートアイアンとは、どのような歴史や文化が宿っている物なのでしょうか。

ロートアイアンをパーツとして売る、そうではなく私どもユーロスタイルは、お使いになる

様々なシーンをトータルでデザインし、より生活や人生が豊かになるお手伝いをさせて

いただきたいと思っている以上、「デザイン」の根源であるロートアイアンの歴史・文化

まで造詣が深くなければ、嘘になります。以下では、その一端をお話出来ればと思います。

ロートアイアンを紐解く時、そもそも私どもが冒頭から申しているように、ロートアイアンが単体で成り立っている訳ではないとお気付きになられると思います。

建築物・構造物の一部のパーツとして、物によってはこれらの魅力をさらに高める装飾・アクセントとして成立する物です。

ですから、ロートアイアンの歴史を知るには、もっと広く「西洋建築史」から研究する必要がありそうです。さらに言いますと、人はロートアイアンの装飾のベースデザイン、すなわち「文様」を、いきなり高度な「鉄」で表現したでしょうか?当然、もっと初期的な技術である文字や絵、木彫、陶器から入ってきていると考えるのが当然です。

よって、もっと前の起源としては、「装飾・文様学」から研究する必要がありそうです。

装飾・文様学からのアプローチ

「飾り」や「装飾」のことを、英語では「デコレーション」とか「オーナメント」といいますが、建築や家具に立体的に施されたり、壁紙や衣服やカーペットやポスターなどの平面にあしらわれる、個々の装飾的な衣装やモチーフのことは「オーナメント」といいます。「オーナメント」は「装飾」「意匠」「文様」などの意味を含みます。ラテン語の名詞「オルナートゥス(秩序・調い・装備)」を語源とし、さらにギリシア語の「宇宙・秩序」に遡る重要な言葉です。

「装飾・文様」の美術が、建築や工芸などを装飾するとき、単に表面を調える飾りを超えて、人間の歴史の起源を、強烈に物語る美的な装置となっていると言えるのです。

いつの時代にあっても、過去の歴史を知ろうという情熱をもつ私たち人間は、この「装飾・文様」を手掛かりに過去に潜入し、それを再現することで、現在の自分たちにとっての理想とする時代や、美的と思われる様式を生んだ精神を、なんども呼び戻してきました。ペンザンスの港町の人々が、遥かなる「東方(オリエント)」の文明の神秘を、あの「睡蓮(ロータス)」や「象形文字」で表象したように、たとえば18世紀のゲーテはポンペイの壁の「蔓草文様」に、古代ローマを夢想しました。あるいはあのゴシック・リヴァイヴァルの典型であるイギリス国会議事堂をデザインしたピュージンは、「尖塔のアーチ」に中世の敬虔な信仰心の復活を託し、あるいはまた画家クリムトは、「モザイク」の装飾文様を取り入れて、ウィーンの人々に遠い「ビサンチン世界」を思い起こさせました。

私たち日本人も、「縄文土器」の文様に1万年前の列島の精神文化を読み取ろうとしますし、琳派の意匠を手掛かりに近世日本の大胆な美的感覚や国際性に触れているのです。このように、「装飾・文様」という美術は、「過去」の歴史を、繰り返し「現在」へと蘇らせるはたらきをもっているのです。

「装飾・文様」には、それを生んだ人々のさまざまな「世界観」や「自然観」や「死生観」などが、折り畳まれている。正確にいえば、歴史のこちら側にいる私たちがそれらの想念を「装飾・文様」を見る(視覚する)ことによって直観させられている、ということです。「装飾・文様」の探究の愉しみは、まさにここにあります。

古来人間によって表現されてきた、この「装飾・文様」は、気まぐれな趣味の飾りではありません。それは神殿や宗教的儀式の場から日常空間までを飾り、司祭や王や騎士や貴婦人の衣装や甲冑を美的に意味づけました。あるいは聖書の写本や、書物の扉を縁取り、生活の用具の上にも施されていたものです。「装飾・文様」は、単なる思いつきの埋め草なのではなく、ひとつの文明や民族、そして時代の「精神文化」を物語る徴だったのです。つまり「装飾」とは外面をつくろう美術などではなくて、ひとつの文化の根底にある思想や情念や美意識を、切り詰めた色とかたちの小宇宙に込めて表現する装置なのです。人間は真剣に自分の身を飾るように、自分たちの時代や社会の思想や想念を「装飾」のなかに残したのです。皆さんが美術館や博物館で古代や中世やそのほかの時代の歴史的な美術品や建築を見るとき、それを直観させられているはずです。

そうした「装飾・文様」に託された彼らの思想や想念は、ひとつの表現の性格を持っています。それは現実に生きる人間が創案したものでありながら、つねに「人間や現実を超えたなにか」を表現しようとしていることです。人間を超越した存在である「神々」。現実を超えた空間である「異境」。現在を超えた時間である「いまではないいつか」。人間ではない生物としての「動植物」。その幻想形である「怪物」。この世には存在しない形である「純粋な抽象」。これらは世界中の「装飾・文様」に見られる普遍な表現です。「オーナメンタルな想像力」は、どうやらいつでも「ここにないもの」、「ここではないどこかにある存在」を呼び出そうとする人間の心が旺盛につくりあげてきたものであるように思えます。

人間は有限の存在であるゆえに、それを「超えた」無限に憧れ、いつも「あちら側へ」抜け出ようとします。人間が望み憧れる「無限」とは物理的な果てし無さのことではなく、永遠の命や不変の幸福のことでありましょう。しかしそれが不可能であることを人間は苦味として知っているばかりでなく、それゆえに夢みる力の醍醐味を創り出したのです。いわば人間の人間たるところは、可能性と不可能性の、無限と有限の、私であるものと私でないものとの「はざま」を生きるスリリングな生きものであることを、自覚しているところにあるのでしょう。

「装飾・文様」という芸術が、スリリングで幻想的な姿をもっているのはそのためです。スリルや幻想とは、地上に足をつけて歩いていく運命を背負った人間たちこそが生み出せる芸術だったのです。ペンザンスの異彩色の家は、イングランドの灰色の現実の通りにこそ「咲く」ことが可能なのです。地上から天上世界を語っているようにみえる「神話」が、じつは創造主や神々や英雄に託して地上の人間の「存在の根拠」や現実を定義する物語であるという性質をもっているように、この芸術も視覚芸術のなかに、さまざまな神話を物語っているのです。

西洋建築史からのアプローチ

【 古代オリエント・エジプト建築 】

- メソポタミア(前7000年〜前539):ジグラットや宮殿、イシュタル門など

- ペルシア(前550年〜前330年):帝都ペルセポリスの宮殿など

- エジプト(前5000年〜前30年):ピラミッドや神殿建築やオベリスクなど

【 古代ギリシア建築 】

- クレタ建築(前3000年〜全1100年):クノッソスの宮殿など

- ミュケナイ建築(前1600年〜前1100年):ミュケナイの城塞都市など

- 幾何学様式時代(前1050年〜前600年):ポセイドン神殿やヘラ神殿など

- アルカイック時代(前600年〜前480年):アルテミス神殿やコリントのアポロ神殿など

この時代辺りから、金属加工や陶器生産などの手工業の顕著な発達と、それを取り扱う交易の発展によって、ギリシア世界は次第に貨幣経済に支配されるようになった。これによって血統ではなく経済力のあるものが台頭し、市民として都市の防衛にも力を発揮することになる。すなわち平民階級の台頭である。

- クラシック時代(前480年〜前323年):アテネのアクロポリス、パルテノン神殿など

- ヘレニズム時代(前323年〜前31年):マグネシアのアルテミス神殿など

【 古代ローマ建築 】

ローマ建築が我々にまず教えてくれることは、建築というものが単に壁、柱、屋根などから生み出されるだけのものではなく、それらによって生まれた空間そのものをつくりだす芸術をも指すことである。ローマ建築ではあらゆるタイプの建物が建てられ、かつそこであらゆるヴァリエーションが試みられたといってもよい。しかしこの百花繚乱的多様性は混沌に陥ってはいない。そこには軸線構成などの明確な構成力が働き、様々な建築要素を統合したひとつの建築にまとめあげられている。つまり、この多用なものを併存させていく寛容さ、そしてその多様性を統合する強固な構成力こそが建築におけるローマ性と呼べよう。

- エトルリア建築(前8世紀〜1世紀):鋳金や石造彫刻や壁画や陶器やテラコッタなどの

分野で優れた芸術性 - ローマ建築(前8世紀〜前3世紀):カピトール神殿など、アーチ様式の発展

- ローマ建築のギリシア・ヘレニズム化(前2世紀〜前44年):ユピテル神殿や円形神殿など、

コンクリートの普及 - 古典主義建築(前44年〜14年):ポルックス神殿やメゾン・カレなど、大理石の普及

- ユリウス・クラウディウス時代(14年〜98年):コロッセウムやネロの浴場など、

コンクリート造によるドーム建築の発展 - トラヤヌス時代(98年〜235年):パンテオンなど、ヘレニズム化からの脱却

- 古代末期(235年〜476年):コンスタンティヌスの凱旋門など、古代世界から

キリスト世界への移行期

【 初期中世建築 】

- 初期キリスト教建築:旧サン・ピエトロ教会堂(326年)など

- ビザンティン建築:アヤ・ソフィア大聖堂(537年)など、ドームの垂直性の象徴的意味の強化と

構造的解決、ガラス・モザイクの普及

【 ロマネスク建築 】

ロマネスク建築は、中央集権的なカロリング帝国の分裂によって荒廃したヨーロッパが、各国の独立と自治に目覚め、荒廃した町や村を復興する際に、破壊された教会堂を再建することで人々に再び祈りと希望をもたらす動きの中で起こった11世紀ヨーロッパのキリスト教建築である。地方都市の巡礼路沿いに発展し、静かなローソクの光の中で瞑想的に祈る巡礼者のためのものであり、重厚で開口部の小さな建築空間で、華美な装飾には至っていない。

- ゲルマン的オットー朝建築:ザンクト・ミヒャエル教会堂など、北方ゲルマンの木造建築の

伝統を基礎に発展 - ラテン的初期ロマネスク建築:サン・マルタン・デュ・カニグー修道院など、ビザインティンと

初期キリスト教への回帰とイスラムの影響 - フランスのロマネスク建築:サン・セルナン教会堂(1080年)やノートルダム・ラ・グランド教会堂やル・ピュイのノートルダム大聖堂など

- イタリアのロマネスク建築:ピサ大聖堂やサン・ミニアト・アル・モンテ教会堂など

- スペインのロマネスク建築:サンチャゴ・デ・コンポステラ大聖堂など

- ドイツのロマネスク建築:マインツ大聖堂(1200年頃)など

【 ゴシック建築 】

ゴシック建築は、12世紀半ばからパリを中心に形成された新しい建築様式であり、大都市のカテドラルにおいて、最も典型的な特徴を表現することとなる。人口密度の高い都会における活動的な司教と修道院長、そして教会参事会のそうそうたるメンバーのための建築であり、天空を仰ぎ、手を広げて光と色の織りなす透明性の祈りを行うのにふさわしい建築空間がそこに誕生するのである。

それ故に、各地において、石工、聖像彫刻師、画家、金銀細工師、ステンド・グラス職人など各種の工人を集め、芸術作品としての教会がつくりあげられた。

ロートアイアンが単に機能を満たすパーツとして以上に、芸術品として昇華し、上記の各種の工人と一緒に名と連ねていたのも、この頃からと推定される。

- フランスのゴシック建築:パリのノートルダム大聖堂やランスのノートルダム大聖堂など。高さとステンドグラスの大空間を追求したフランスのゴシック建築の歴史は、14世紀後半頃から複雑な装飾性重視に移行。

- イタリアのゴシック建築:ミラノ大聖堂やシエナ大聖堂など。フランスと違い垂直性より水平性を目指したもの。

- ドイツのゴシック建築:ケルン大聖堂など

- イギリスのゴシック建築:リンカーン大聖堂やウェストミンスター大聖堂など

【 ルネサンス建築(15世紀〜17世紀) 】

- チューダー・ルネサンス

- エリザベサン

- ジャコビアン

【 バロック建築(17世紀〜18世紀初頭) 】

【 ロココ様式(18世紀) 】

【 新古典主義から現代へ(18世紀〜) 】

- グリーク・リヴァイバル

- ゴシック・リヴァイヴァル

- 古典と中世の融合

- ネオ・ルネサンス

- アール・ヌーヴォー

- インターナショナル・スタイル

- アール・デコ

- ポスト・モダン

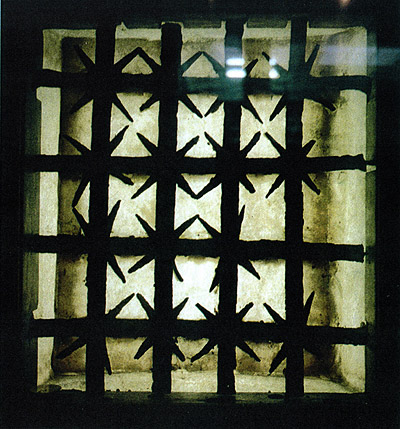

大英博物館に収蔵されているローマ時代のロートアイアン窓格子

世界最古のコレクションのひとつ

ロートアイアン研究からのアプローチ

欧米の街並みや建物を大きく特徴づけているものに、繊細なアラベスク模様のベランダや窓グリル、洒落た透し扉などが目につきます。これらの美しい鉄細工の街のアクセントに、きっと好奇の目を止め、少なからず興味をそそられることと思います。こうした鉄細工の品々は、我々にとって一種のエキゾチックなものに違いありません。しかし決して奇異なものではなく、感性で良く理解出来る、日本人にとって好きなものの一つであると言っても賛成いただけるのではないでしょうか。

それにもかかわらず、これらは日本の文化の伝統には全くなかったものなのです。日本の木造の建築様式では、かつて現われたこともなかったものです。このことは当然のようですが、良く考えてみると不思議なことです。これらの金属製品、それも主として鉄の建築エレメントは、今日では世界中の、主としてヨーロッパ文明圏の地域には必ず見られるものです。そして、それぞれの地域の文化伝統により、また造られた時代の様式によって様々な姿を楽しませてくれます。

ヨーロツパの場合、建築は石を主材として発達してきました。建築において石と鉄の組合わせは合理的で、高い必然性が感じられます。しかし、このことも実は結果論のようで、たとえば、ヨーロッパのルーツである古代ギリシャの石造神殿は、今でこそ木の痕跡すら残っていませんが、かつては天井や梁には大量の木材が使われていたといわれていますし、当然のことながら、この時代には鉄はまだ建築に使えるほど、量としての発達を遂げていなかったのです。しかしある時代から、鉄は石としっかり結び合って、ヨーロッパの建築を支える中心的な素材と技術の位置を占めるようになったと考えられます。

鉄は9000年も前に、すでにエジプト人によって発見され、使われていた痕跡があると言われていますが、考古学の学説では、鉄器時代の始まりは紀光前1200年頃とされています。

聖書の中に「剣を打ち直して鋤を造る」という記述があることも、その一つの裏づけと考えられます。やがて中東からヨーロッパへの侵略の歴史が始まり、まずイタリアへ鉄の技術は持ち込まれました。鉄は武器となり、侵略者の手によってヨーロッパの各地へと拡がっていったのですが、しかし同時に農具や生活の道具としても広く普及していったのです。

それでも、中世になって鉄の大砲が造られるようになるまでは、金属全体の利用度において鉄は銅や青銅の量を凌ぐまでには至りませんでした。

ルネッサンス時代に入ると、鉄は建築の領域に本格的に用いられるようになります。教会のインテリアや装飾にも鉄製品が多用され、16世紀から18世紀にかけては、次々と新しい建築の様式が重ねられていくなかで、鉄の建築工芸もまた、様々なスタイルが生まれ、その手工芸技術は高度に発達していきました。

さて、ここで日本における鉄文化の起源を考えるために、話を少し前に戻したいと思います。日本の鉄器文明とヨーロッパのそれとの間には、どうも歴史的経験に由来する大きな違いがあるように思われます。

鉄は起源となった中東から西へ伝播して行ったルートと反対に、もう一方の東方のルートは、インド、中国へと広まりました。驚くべきことに、中国ではヨーロッパより1500年も早く高度な鋳物の技術が一般化したのです。中国には紀元前3000年頃に鋳造されたとされる、とてつもない大きなライオン像が遺されています。やがて製鉄の技術は、中国を通して日本へも流入してきたことは言うまでもありません。当時は、自然に存在する鉄の原鉱から鉄を抽出することは決して容易ではありませんでした。それまでの銅や鉛のように、ただ熱でもって溶し出すといった単純な方法では不可能です。人類は酸化状態で自然に存在する鉄を、炭素で覆いながら高熱で還元して鉄を取り出す技術を、おそらく偶然に発見したと思われています。金属を溶かすのに大量の木炭を用いたことが幸運な発見をもたらしたのでしょう。

古代の製鉄が行われた地域では、この木炭を大量に得るために、膨大な森林破壊が行われた痕跡が、今も見られます。こうした古代の製鉄技術はその後も長い間本質的な進歩はなく、それでも鉄の生産は量的には拡大していったと思われます。

17世紀の初めになって、製鉄の歴史に画期的な事件が超こります。イギリスのアブラハム・ダービーによって石炭とコークスを用いた製鉄法が発明されたのです。この新しい製鉄技術こそが来るべき産業革命の原動力となり、やがて現代の技術文明への扉を開く端緒となったのでした。

一方、東方の鉄の歴史はヨーロッパほどにダイナミックではありませんでした。そこには中国を含む中東以東の地域の文明自体の特質と発展過程の違いも考えられます。 なかでも極東の島国である日本の揚合は、その地理的な位置や自然的条件も少なからず関与していると思われます。

中世においてすでに大砲を造っていたヨーロッパと、明治になって大砲を造る必要から初めて近代的な溶鉱炉を外国から導入した日本との違いを考えると、ただ、日本が遅れていたと言うよりも、鉄の文明の大きな部分は、やはりヨーロッパ文明の本質的な部分に属していたと考えた方が素直な答えかとも思えるのです。

もちろん、日本にも古い時代に鉄器の技術は存在してはいましたし、優秀な武具や工芸品、日常雑貨は造られていたのですが、建築のエレメントに関する限り、ほとんどが釘や蝶番、鍵などの小型の部分品に限られ、ヨーロッパのような本格的な建築のエレメントや装飾品は見当たらないのです。

牢屋の格子は欧米では鉄と相場が決まっていますが、明治村にある牢屋は木の格子であることを見ても、日本では明治の初めにあっても鉄は未だ希少な素材であったと思われます。本格的な量産型の近代製鉄所は、明治に改元される3年前に徳川幕府によって起工され、プランス人技師の手による横浜製鉄所が最初のものでした。

東西の鉄の歴史の因縁はひとまず置いて、日本は木の文化、ヨーロッパは石と鉄の文化と素直に単純にとらえるとして、ヨーロッパ数百年の歴史の技術であるロートアイアンを日本に導入すべく研究すると、これは技術もさることながらスタイル、それも歴史によって積み重ねられたデザインの様式が肝心であり、デザインを表現するうえでの手工芸の伝統的なマニュアルがはっきりと存在することに気づきます。いわば、どのような道具によって、どのような形の表現が出来るかといったことです。

また一方では、葉の形のモチーフひとつにしても、それは何の植物の葉からデザインされたものか、それはどのような形のパーツと組み合わされることが正当な様式か、といった伝統に根差すデザインのスタイルが厳然と存在することもわかってきます。

日本では戦後の建築はすっかり様変わりし、木材に代わってコンクリートをはじめ金属、セラミックスなどの剛質の材料が主流となりました。その意味では金属の装飾的な建築エレメントが取り入れられる条件が生まれてきたと言えます。しかし本来はヨーロッパ伝統の金属の建築工レメントは、機能性と同時に装飾性を本質としているものです。これは一昔前までの時代の幾築そのものが、装飾性を大きな目的としていたことによる同一の価値観に根ざしたものです。

Victoria & Albert 博物館に収蔵されている15世紀の教会のゲート

世界的に重要なコレクションのひとつ

1930年代のアールデコの時代までは、まだこの伝統は明らかに受け継がれていました。

また一方では、こうした装飾的な建築エレメントの本質はそれが工芸的にあると言えることです。

当然のことながら、工業化社会以前は、すべての物は手工業で造られていたのです。しかし今、我々がこれらの建築の装飾エレメントに対して、ことさら美としての価値を感じるのは、それを現代的な価値観としての工芸の領域に置いていることを意味します。我々が過去の時代の装飾物に憧れを持つのは、それが今日の目で見てもなお、それに優れた工芸的技術と高い美術性を認めるからに外なりません。

英語のArtという言葉は、技術、技巧、熟練などを意味し、日本語の美術、芸術といった言葉よりも、本来もっと広い意味を持っています。今日でもDecorative Art、Art et Decorationなどの言い方が汎用されているように、これは現代の純粋芸術の観念が未だ分化していなかったずっと以前の手工業の時代から現代まで続いている大きくて広い、しかもコンテンポラリーな認識です。

最近では、「Wrought Iron(ロートアイアン)」という言葉があります。ドイツ語の「Schmiedeeisen」、フランス語の「Ferronneie」に相当する英語ですが、この「Wrought」という単語は動詞の「Work」の古い形の過去形・過去完了形で、今はほとんど使われなくなりましたが、この「Wrought」と「Iron」の結びついた熟語は、手工業の時代、人間が赤熱した鉄をハンマーで鍛えて物を造っていく情景を実に良く表現しています。この言葉は今日、鉄を主材とした手工芸性、美術性の高い製品やその仕様を「Wrought Iron」と呼称して、鋳造製品や工業的な鉄製品と区別する意味で国際的に用いられています。

また、炭素の含有量の極めて少ない手工芸鍛造に最適化した良質の鉄材そのものも「Wrought Iron」と呼ばれることがあります。

さて、日本におけるロートアイアン、それも欧米形の建築や装飾物の分野でのそれは、今ようやく始まったばかりです。明治の初めに西洋建築が日本にも導入され、ガラスやレンガやタイルなどの建築材料もやがて本格的に国産化されきました。しかし手工業的で装飾性の高いロートアイアンは工業化に適さなかったこともあって、本絡的に日本の建築に根づいていったとは言えません。このことは前述しましたように建築様式の問題もあったのですが、「Wrought Iron」そのものの文化的、また技術的な研究や取組みが進まなかったことによるものとも思われます。

今日、日本でも国際化の側面が明らかな現実性となってきました。 また、建築や装飾の様式への関心や知識の普及も急速に進みつつあり、情報化時代の特質としてあらゆる時代の様式、地域のスタイルが、平行的な価値を持って受け入れられる時代になってきたとも言えます。またそれらの相互作用のなかからポストモダンをはじめ、時間と空間の様式を超越したスタイルも次々と生まれます。

日本のロートアイアンもずいぶん遅れてスタートしたのですが、今やレースのルールが世界的に変ってきたこともあって、もうすぐ先頭集団に追いつきうるところまできています。